Un idilio antiguo: robots y cine han flirteado desde las instancias de Metrópolis (Fritz Lang, 1927) hasta Wall-E (Andrew Stanton, 2008), de Blade Runner (Ridley Scott, 1982) a El Gigante de Hierro (Brad Bird, 1999), y así, pasando por Inteligencia Artificial (Steven Spielberg, 2011) y tantas otras.

Pero hace unos meses, en pleno estallido fan de Westworld, la prestigiosa nueva serie de HBO, de casualidad nos topamos con una cinta que se había escapado de todos los radares populares: El Congreso (Ari Folman, 2014). Resultó que ambos productos comparten mensajes similares. Mensajes tan oscuros que abruman.

LA MUERTE DE LA IDENTIDAD

En Westworld se habla de una nueva forma de entretenimiento donde los usuarios coquetean por un parque de atracciones bastante mórbido, por el simple hecho de ser parte de la acción. También se habla de la ficción dentro de la ficción, de la forma y fondo en cómo se produce una obra y cómo se diluye esta en la memoria colectiva.

El Congreso va un paso más allá. La cinta del director de Vals with Bashir, levemente inspirada en Congreso de Futurología (1971) del escritor ruso Stanislaw Lem, también utiliza la robótica como extensión, como enlace hacia la deshumanización y la pérdida de la realidad, pero la deforma hasta hacerla desaparecer.

Decía el tagline de la película «más allá de la fama sólo existe la inmortalidad». Pero ¿qué es la inmortalidad sin memoria? Un vacío eterno, una agonía impertérrita. Así, poco a poco, a través del viaje de una actriz que fue pero ya no puede ser, por vieja, se muestra cómo la maquinaria de la ficción es poco más que una picadora de carne, donde se borran entidades propias al servicio de la objetivación más funcional.

Con una animación aproximada al Paprika de Satoshi Kon (2006) y un primer tercio con actores reales, El Congreso se desnuda de las primeras capas, para cerrar disparando a toda la industria del celuloide, con pullas veladas a directores, guionistas, productores, distribuidores… todos entran en el saco. Es decir, los autores que han robotizado el «arte» —exigiendo automatizar la imagen y las emociones para tener un control total—.

CUANDO LOS ROBOTS TOMEN EL CONTROL

Sobre este escenario, no es descabellado pensar que, en algún momento indeterminado, serás las máquinas las que tomen el control de la ficción. Total, la ficción sólo es objeto de recreo. ¿Por qué habríamos de mancharnos las manos haciendo el mono unos para divertir o hacer llorar a otros?

En el reciente festival de cortometrajes ROS Film Festival se planteaban algunas de estas cuestiones, girando siempre hacia la eterna cuestión: ¿tendremos alguna «utilidad» una vez tomen ellos el control? Pero realmente no es tanto una usurpación del trono como de una relación simbiótica, una reciprocidad. Como ponía Matrix sobre la mesa, deshacerse de nosotros no es práctico.

¿IMITACIÓN O SUPLANTACIÓN?

La pasada década, a rebufo de los progresos en animación digital, se implantó un modelo donde los actores eran imprescindibles, pero se apelaba a la versión digital en detrimento de la carnal. Polar Express y Beowulf primero, Avatar y Cuento de Navidad después, la tendencia fue imitada hasta que se entendió demasiado artificial. Al fin y al cabo se trataba de capturar algo que podría lograrse a través de actuaciones reales.

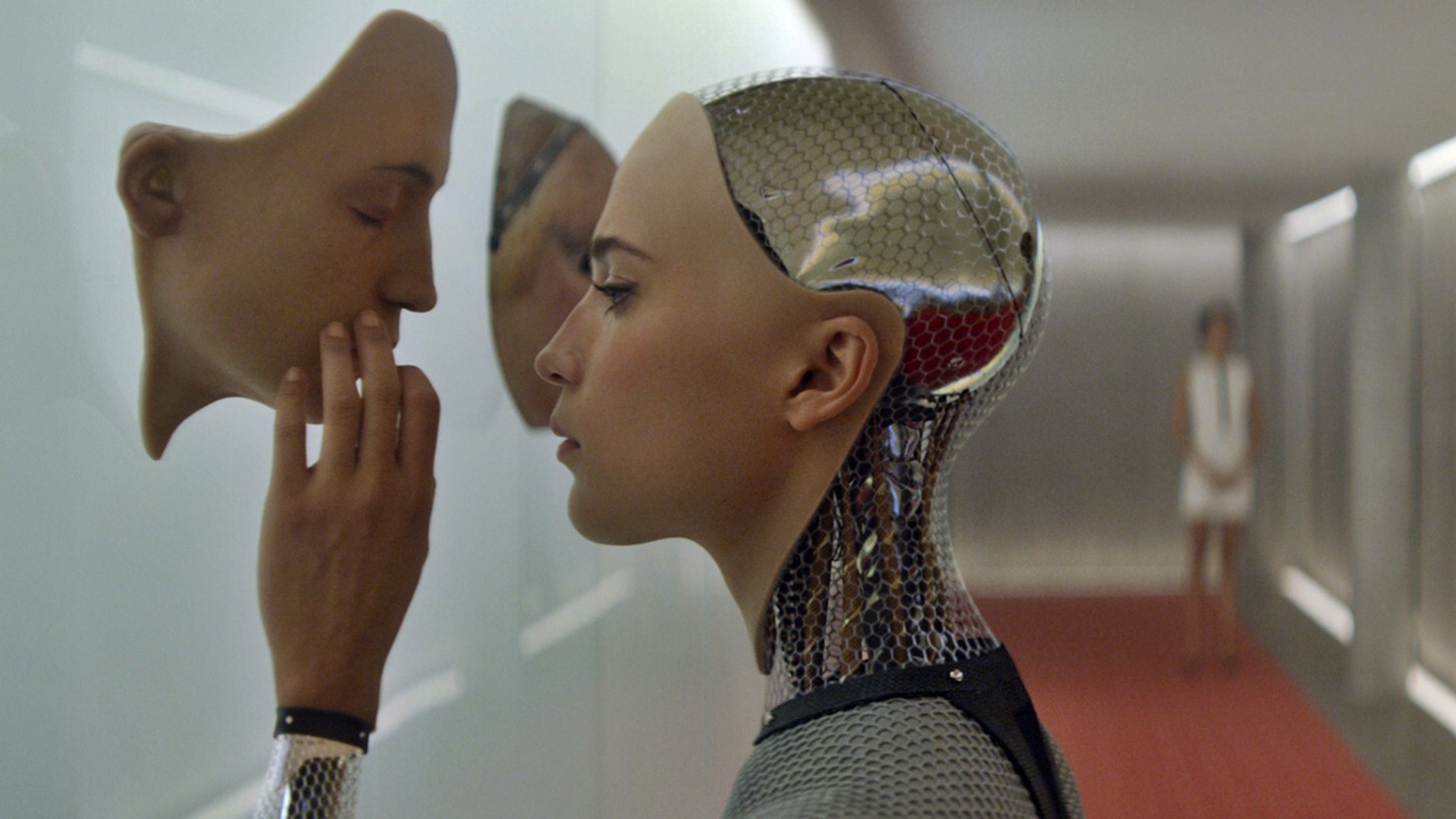

Más allá de experimentos como el llevado a cabo por la actriz Bryerly Long y el robot japonés Geminoid F, a la ficción le sienta mucho mejor humanos imitando robots que a la inversa. Que le pregunten a Alicia Vikander en la premiada Ex Machina (Alex Garland, 2015) o a Scarlett Johansson en la inminente Ghost in the Shell (Rupert Sanders, 2017).

Como asunción de un rol externo, la interpretación está aún lejos para los androides en la industria de las estrellas. ¿La razón? Parece que la tecnología aún no ha sabido capturar los algoritmos de la empatía.

ENSEÑANDO A MADURAR

El verdadero reto tecnológico está en cómo estamos educamos a las máquinas. Hasta ahora, el aprendizaje selectivo se ha fundamentado en alimentar a supercomputadores con toneladas de contenido y que sea la máquina quien se responsabilice de sacar alguna conclusión legible, siempre a través de canon con el que dicha máquina ha sido «educada».

En la reciente Morgan (Luke Scott, 2016), donde una compañía ficticia creaba una IA y, a la manera de Ghost in the Shell, despertaba de su infancia cauta a una adolescencia sexual, el tráiler fue montado por otra Inteligencia Artificial. Bueno, no exactamente, sólo la selección de los planos.

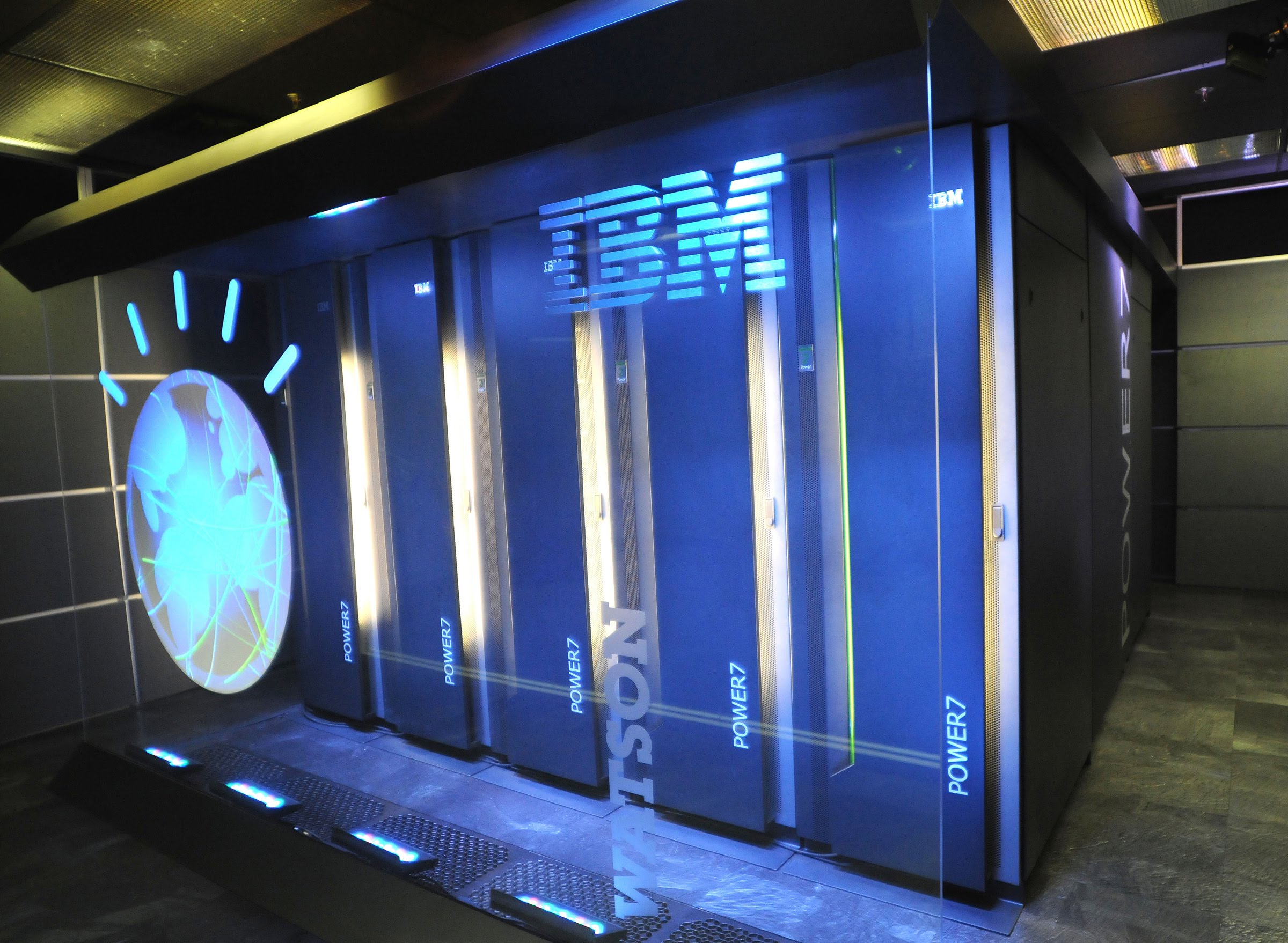

La plataforma IBM Watson Developer Cloud —y su ordenador central— fueron los encargados de vertebrar el montaje basándose en la fotografía y montaje de otras cintas de acción. Watson, que ya ganó en una ocasión el popular concurso televisivo Jeopardy!, fue alimentándose con cientos de películas de terror y thrillers para que encontrara los momentos comunes de clímax y así conformar patrones adecuados.

La programación automática cuenta con varias décadas de desarrollo y ahora es más accesible que nunca. Plataformas como Amazon Machine Learning o Azure Machine Learning se han transformado en iniciativas populares.

El famoso deep learning —del que ya hablamos en alguna ocasión—, no es otra cosa que una inteligencia adaptativa que escruta grandes bancos de información y encuentra patrones a la manera del análisis del big data. Las «conclusiones» están tuteladas por los investigadores responsables de estos superordenadores. Como en nuestra infancia, los algoritmos van perfilándose en base a las respuestas positivas, son las técnicas de refuerzo con las que se logra que la máquina empiece a ofrecer un índice más alto de respuestas «correctas». Pero, ¿qué es correcto?

LA MÁQUINA AMORAL

Frente a las tres viejas leyes de robótica, dictadas por Isaac Asimov como preceptos básicos para la protección humana, la realidad es que las máquinas no cuentan con un sistema moral desarrollado —que en el ser humano se estructura, precisamente, tras la infancia—.

Si algo demostró Moral Machine, un pequeño experimento que traía a la práctica el viejo Dilema del Tranvía, es que las máquinas siempre tomarán decisiones incómodas, que confronten con la moral de unas u otras personas. Y que nunca se arrepentirán, claro, porque los responsables, en el fondo, siempre seremos nosotros.

Al oeste del mundo

Pese a la evidente ficción y comodidad de caer en tropos clásicos como los viajes en el tiempo, Westworld se postula como una gran batidora de temas a tratar sobre la robótica y la identidad del individuo.

La Westworld original (Almas de Metal, Michael Crichton, 1973) fue la primera película en introducir gráficos en dos dimensiones sobre fondos reales, haciendo uso de imágenes rasterizadas, en tiempos donde aún no existía Apple, Microsoft o Pixar. Su secuela, FutureWorld, también fue pionera, en este caso usando gráficos tridimensionales.

Y la actual, con uno de los presupuestos más onerosos de la historia de la televisión, tal vez no cuente con robots reales pero sí con la aproximación plástica más fidedigna. Al fin y al cabo se trata de ficción. Aunque figuras como Hiroshi Ishiguro estén obsesionados por las réplicas 1:1, por la representación indistinguible, a nosotros, como espectadores, poco nos afecta.

Imágenes | Pixabay, HBO, Universal Studios, Warner Bros.

En Nobbot | Global Robot Expo: así es como evoluciona la especie

Agradecer siempre es un favor y un saludo atentamente