En junio de 1796, el médico Edward Jenner inoculó viruela a un niño de ocho años llamado James Phillips. Un mes antes le había inyectado vaccinia, un virus que obtuvo de las manos de una ordeñadora. Estas trabajadoras tenían fama de no contraer la viruela, y Jenner confirmó de forma poco ética su hipótesis sobre la vacunación. James sobrevivió.

De aquel acto de ética difusa surgieron las vacunas que hoy usamos a diario para erradicar o contener todo tipo de enfermedades. No es el único caso. El científico He Jiankui no pidió permiso para editar ADN humano (2018) y el biólogo George Otto Gey tampoco lo hizo con Henrietta Lacks cuando experimentó con sus células (1951). ¿Qué hacemos con este conocimiento?

Vacunas, células inmortales y edición genética

Si Jenner es hoy considerado un visionario, es porque el niño sobrevivió, aunque a priori su hipótesis podría haber fallado. Este médico descubrió con 19 años que las ordeñadoras de vacas que pasaban la vaccinia no enfermaban de viruela. Lo que no queda claro es cómo convenció a los padres de James para la prueba.

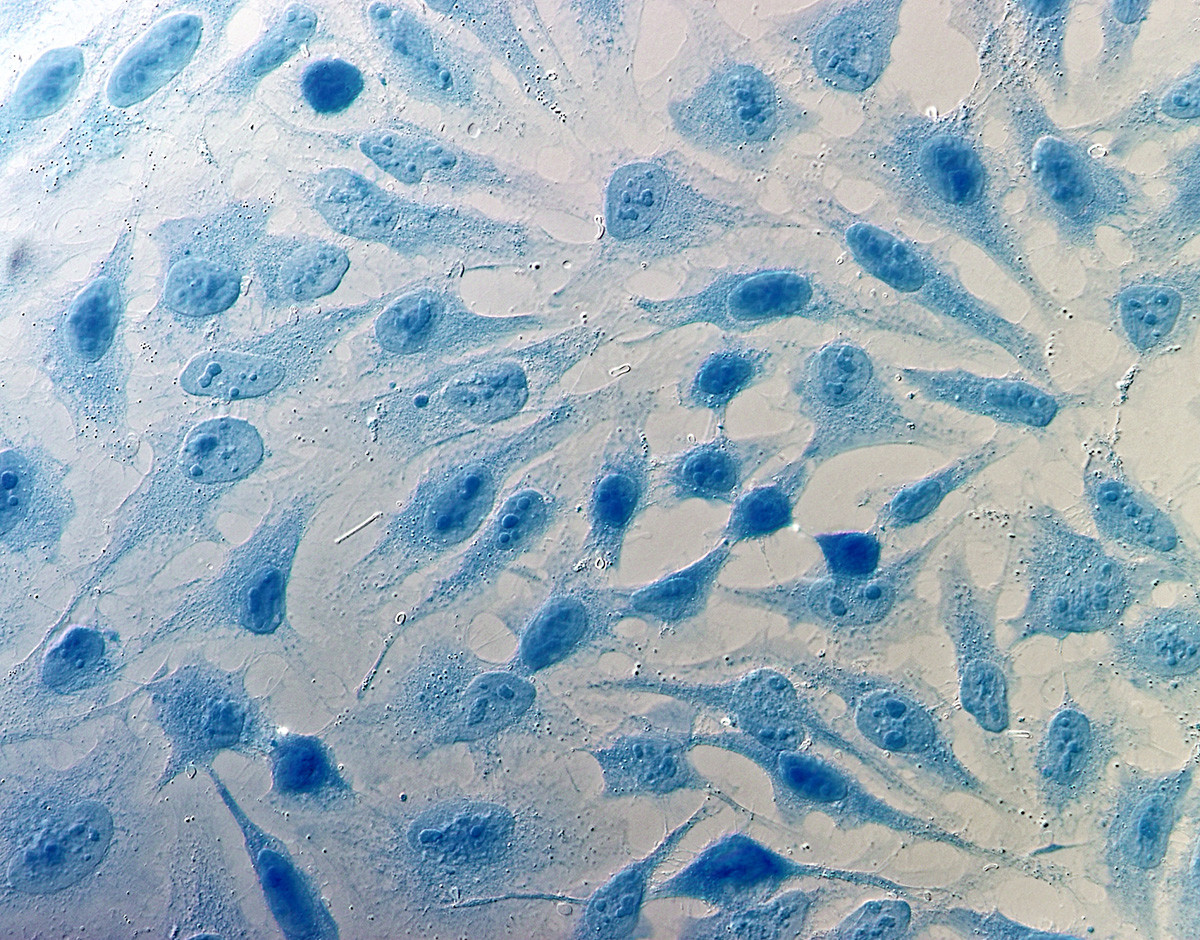

Eran otros tiempos, y en 1951 aún no se había dibujado el rígido marco ético que vertebra la investigación con personas. Por eso un cirujano pudo extraer células cancerígenas y tejido cervical sano de Henrietta Lacks (enferma de cáncer cérvico-uterino) para que el biólogo George Otto Gey experimentase con ellas. Han sido usadas para investigar el cáncer, el sida, la radiación y las sustancias tóxicas, el mapeo genético y muchas otras líneas de investigación.

Quizá sin este mapeo no hubiese sido posible que en 2018 He Jiankui usase la herramienta Crispr, desarrollada por Francis Mojica, para editar los genes de dos niñas y hacerlas (en teoría) resistentes al VIH. De momento se ha saltado la ética tras el Convenio sobre Derechos Humanos y Biomedicina del Consejo de Europa (1997). Pero el juicio lo realizará el futuro.

¿Investigadores irresponsables o visionarios?

Desde la comodidad de un presente con vacunas y una tasa de mortalidad infantil nunca antes vista, es fácil juzgar el pasado. Jenner lo hizo mal al exponer al niño a una enfermedad contagiosa mortal; George Otto Gey lo hizo mal al no pedir permiso a la familia de Henrietta, y He Jiankui lo hizo mal porque desconoce las consecuencias a largo plazo de sus experimentos.

Pero sabemos con seguridad que sin las vacunas el número de fallecidos habría excedido los billones. En un divulgativo vídeo del estudio de animación Kurzgesagt analizan qué pasaría con 10.000.000 de niños que cogen el sarampión. El resumen es que 2,5 millones sufrirían graves consecuencias, al menos 20.000 morirían y el resto tendría su sistema inmune dañado de por vida. Otras consecuencias:

- 9.800.000 sufrirían fiebres y erupciones cutáneas.

- 800.000 tendrían diarreas severas.

- 700.000 sufrirían infección de oído, quizá pérdida auditiva.

- 600.000 tendrían neumonía.

- 10.000 tendrían encefalitis.

- 2.500 padecerían SSPE.

No es un escenario agradable y, aun así, la ética apunta a que Jenner no actuó de forma ‘correcta’. Tampoco lo hizo bien Gerhard Domagk, médico en I.G.Farbenindustrie cuya hija enferma recibió de su mano una dosis de Prontosil. Poco antes (1932) había descubierto que este colorante tenía efectos bactericidas en ratones. Su hija mejoró, y él recibió un Premio Nobel.

Intrépidos altruistas

Unas décadas después, en 1965, el químico James M. Schlatter realizaba experimentos de recristalización y parte del contenido del matraz saltó, dejando polvo en sus dedos. Tras un accidente en que se lamió los dedos para coger papel, minutos después descubrió que estos sabían dulces, por lo que decidió probar del matraz, según sus apuntes porque “no era probable que fuese tóxico”.

De nuevo, eran otros tiempos. No se sabe si el valor de la vida humana era menos estimada en el pasado o si el desconocimiento generalizado de las mentes brillantes de la historia les impulsaba a hacer ‘estupideces’, incluso exponiéndose ellos mismos.

En 1752, Benjamin Franklin inventó el pararrayos atando una cometa metálica a un hilo de seda en cuyo extremo había una llave también metálica. Demostró que las nubes estaban cargadas de electricidad, que los rayos son descargas eléctricas, y que no valoraba en demasía su integridad personal.

Auguste y Jacques Piccard, padre e hijo, inventaron el batiscafo para gran profundidad descendiendo 11 kilómetros en la Fosa de las Marianas y casi perdiendo la vida en el proceso. Newton se atravesó un ojo con una aguja de coser para ver qué pasaba. Incluso hoy día, grupos de científicos se infectan a sí mismos con parásitos para mantener las granjas de los experimentos. No solemos tener problema con la experimentación propia o consentida.

¿Cómo usamos los descubrimientos poco éticos?

El problema viene cuando los experimentos no son voluntarios o están coaccionados. En 1918 la epidemia de gripe porcina llevó a las autoridades a experimentar con ‘voluntarios’ de la prisión militar de la isla de Deer (EE.UU.). Si sobrevivían a la infección con la gripe quedarían libres. Irónicamente solo el médico del pabellón enfermó. Los presos habían pasado semanas antes la gripe y estaban inmunizados contra ella.

La experimentación médica nazi con sus enemigos (judíos, gitanos, prisioneros de guerra e incluso alemanes discapacitados) está también ampliamente documentada. Tanto que buena parte de la literatura médica sobre trasplantes, enfermedades contagiosas, esterilización, supervivencia a gases o experimentos de altitud hunde profundas sus raíces en estos ensayos.

Muchos experimentos sobre el comportamiento del cuerpo humano ante factores externos extremos tales como el frío, el calor, la presencia de gases o la alta presión no han vuelto a ser replicados, por fortuna, por lo que la tortura del pasado es nuestra única fuente fiable de conocimiento presente. Esto abre un dilema ético de calado sobre el uso de esta información.

Es curioso cómo pasado un tiempo prudencial el sentido de culpabilidad por hacer uso de estos datos parece difuminarse. Los motivos pueden ser múltiples: nuevas generaciones de científicos que no tienen nada que ver con la anterior, datos originales enterrados en varias capas de estudios posteriores, o nuevos experimentos de corte ético que descarten o complementen los primeros.

Las normas éticas que hoy usa la investigación no siempre han estado ahí, y aunque con casos esporádicos es obvio que a menudo se ignora. Si confiamos en que el fin justifica los medios, el juicio será del futuro; si no, los tildamos de poco éticos. Pero futuras generaciones no descartarán su información.

En Nobbot | Este gatito se llama Ajo y es un clon, haciendo honor a su nombre

Imágenes | iStock/Manjurul, iStock/HeitiPaves, iStock/Mr. Ilkin